La révolution cubaine (1953-1959)

- LatamSinFiltro

- 6 oct. 2025

- 9 min de lecture

La révolution castriste est un mouvement nationaliste de gauche dirigé par le guérillero cubain Fidel Castro. Pour ceux qui ignorent ce qu'est le castrisme ou qui est Fidel Castro, je vous invite à visiter mon article sur le castrisme.

On compte deux révolutions dans l’histoire de Cuba : la Révolution des années 30 (ou la Révolution de 1933) et la Révolution castriste de 1953. La seconde est probablement la plus importante car elle a conduit à la mise en place du régime castriste qui a duré jusqu'à la mort de Fidel en 2016. C’est donc pourquoi on a tendance à l’appeler révolution cubaine, bien qu'il y en ait eu en réalité deux.

La révolution castriste débute le 26 juillet 1953 et prend fin en janvier 1959 avec l'effondrement de la dictature de Fulgencio Batista.

Cependant, la révolution castriste ne désigne pas seulement le conflit armé. Elle peut également désigner le régime de Castro en général. La révolution ici peut faire référence à sa pensée révolutionnaire qui est intrinsèquement liée au castrisme, l’idéologie de Castro, on peut donc considérer que la révolution castriste ne prend fin qu’à la mort de Fidel en 2016.

Contexte régional et international : la Guerre froide

À partir de 1947, la Guerre froide bouleverse les relations internationales. Pour rappel, la Guerre froide n’est pas un conflit armé direct entre puissances, mais une guerre idéologique entre le bloc occidental, représenté par les États-Unis, et le bloc de l’Est, mené par l'Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS). Dans le cadre de cette guerre, les deux grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale viendront à s’affronter indirectement dans certains pays.

Les deux grandes puissances tentent d’étendre leur influence sur tous les continents dans le but d'écraser l'idéologie de l'autre.

En Amérique latine, les Etats-Unis se sont imposés comme un important investisseur et ont soutenu plusieurs coups d’État et dictatures de droite, dans le but de contrecarrer la propagation du communisme dans la région.

Relations avec les États-Unis avant la révolution

Cuba obtient son indépendance de la Couronne espagnole en partie grâce aux États-Unis en 1898. Cependant, on ne peut pas vraiment affirmer que l'île est indépendante depuis lors, étant donné l'influence qu'exercent les États-Unis sur l'économie et la politique cubaines. Les U.S occupent d’ailleurs militairement l'île de 1898 à 1902 et font en quelques sortes du “chantage” à Cuba: en 1901, ils obligent plus ou moins le dirigeant de l’île à inclure l’Amendement Platt à la Constitution cubaine, en échange, les Etats-Unis se retireront de l’île. Cet accord autorise notamment les États-Unis à intervenir militairement sur l'île dans le but de garantir son indépendance et à y établir des bases navales ou des sites de production de charbon. Autrement dit, les Etats-Unis mettent Cuba sous tutelle.

En mai 1934, les deux pays signent le Traité américano-cubain des relations qui a finalement abrogé l'Amendement Platt. Avec la signature de ce traité, Cuba cède la Baie de Guantanamo aux U.S pour y implanter des bases navales. Les États-Unis ont désormais juridiction sur cette zone et la contrôlent, mais tous les navires cubains (commerciaux ou militaires) peuvent circuler librement dans les eaux entourant la baie.

Ce nouvel accord est signé dans le cadre de la politique de bon voisinage du président américain Franklin Roosevelt.

En 1948, ils signent le Sugar Act. En vertu de cet accord, les États-Unis doivent acheter chaque année trois tonnes de sucre à Cuba.

Jusqu’à l’arrivée au pouvoir de Fidel Castro, les présidents cubains servaient les intérêts de Washington, en particulier Fulgencio Batista (1940-1944 et 1952-1959) qui fut probablement le président le plus fidèle aux U.S. Washington soutient d’ailleurs le coup d’État de Batista en 1952. Sous sa dictature, la présence des entreprises et des filiales américaines augmente et les Etats-Unis prennent indirectement contrôle de l’économie cubaine.

26 juillet 1953 : début de la révolution

Face au coup d'État mené par Fulgencio Batista en 1952, Fidel Castro décide de monter un groupe de révolutionnaires avec son frère Raúl dans le but de renverser le régime de Batista. La première opération menée par Castro est l’attaque de la caserne Moncada, le 26 juillet 1953, située dans la province d'Oriente, une zone opposée à Batista. L’objectif de Fidel est de provoquer un soulèvement populaire et d'appeler à une grève générale.

Castro et ses compagnons d'armes espèrent profiter de la géographie pour prendre le dessus sur les troupes de Batista (la caserne est située dans les montagnes, près de la mer).

C’est cependant un échec cuisant ; Fidel et Raúl sont arrêtés et passent près de deux ans en prison. On considère que la révolution castriste (ou révolution cubaine) a commencé ce 26 juillet.

En 1955, les frères sont libérés et décident de s'exiler aux États-Unis, puis au Mexique.

La lutte armée pour la justice

Pendant leur exil au Mexique, les frères Castro rencontrent le révolutionnaire argentin Ernesto Guevara. Fidel et Che deviennent rapidement de très bons amis.

Avec l’aide d’autres frères d'armes de l'assaut de juillet 1953 et du Che, les frères Castro organisent une nouvelle attaque pour renverser Batista. Cependant, lorsqu’ils débarquent à Cuba, les troupes de Batista les attendent déjà. Les frères Castro et Che Guevara réussissent à fuir et se cachent dans la Sierra Maestra. De son côté, Fulgencio Batista prétend avoir tué les frères Castro, et peu à peu, le monde oublie les frères Castro.

Or, en 1957, Fidel Castro accepte une interview avec un journaliste du New York Times afin que tout le monde sache qu'il est encore vivant. Cet entretien donne un nouvel élan à la cause révolutionnaire, permettant à Castro d’attirer et de recruter des jeunes issus des zones urbaines. Fidel crée le Mouvement du 26 juillet, le M-26-7, une organisation politique révolutionnaire qui vise à renverser le gouvernement Batista.

En janvier 1959, Fidel et ses troupes parviennent finalement à renverser Fulgencio Batista et devient le Premier ministre de la République de Cuba jusqu'en 1976, avant de devenir officiellement président de la République. Il gouvernera l'île jusqu'en 2008 et mourra huit ans plus tard, en 2016.

"Cette fois, la Révolution rassemble le peuple tout entier, tous les révolutionnaires et l'armée honorable. Sa force est si grande et si indestructible que, cette fois, le triomphe est assuré ! Nous pouvons déclarer avec joie qu'après quatre siècles d'existence, pour la première fois, nous serons totalement unis".

Fidel Castro, Discours prononcé au parc Céspedes à Santiago de Cuba, le 1er janvier 1959 (fin de la révolution).

Après la victoire des troupes révolutionnaires : le régime de Castro

Fidel Castro annonce directement la nomination de Manuel Urrutia comme président provisoire, lors d'élections populaires, qui n'ont en réalité jamais eu lieu (Faure, 2010). Urrutia était opposé à Batista, mais était également anticommuniste.

Fidel Castro s'autoproclame chef des Forces Armées Révolutionnaires. Les ministres composant le gouvernement sont pour la plupart des révolutionnaires du M-26, des membres du Parti socialiste populaire (le parti communiste cubain), et il y aussi quelques ministres libéraux pro démocratiques.

Bien qu'il n’est pas président, Fidel exerce un contrôle total sur le gouvernement et les décisions prises par ce dernier. Jusqu’en 1976, le gouvernement révolutionnaire ne possède pas d'assemblée législative ; tout se fait par décrets. Fidel Castro représente à lui seul le pouvoir, il est la personnification de la révolution.

Une nouvelle constitution est rédigée et approuvée en 1976. Elle dote enfin le régime castriste d'institutions, même si celles-ci n’ont pas vraiment de poids dans la prise de décisions, puisque tout le pouvoir est concentré entre les mains de Fidel.

Les actions du nouveau régime

Les priorités du nouveau gouvernement (ou, plus précisément, de Fidel) sont : lancer une campagne de promotion de l’alphabétisation; mettre en place une réforme agraire; éliminer les partisans de Batista.

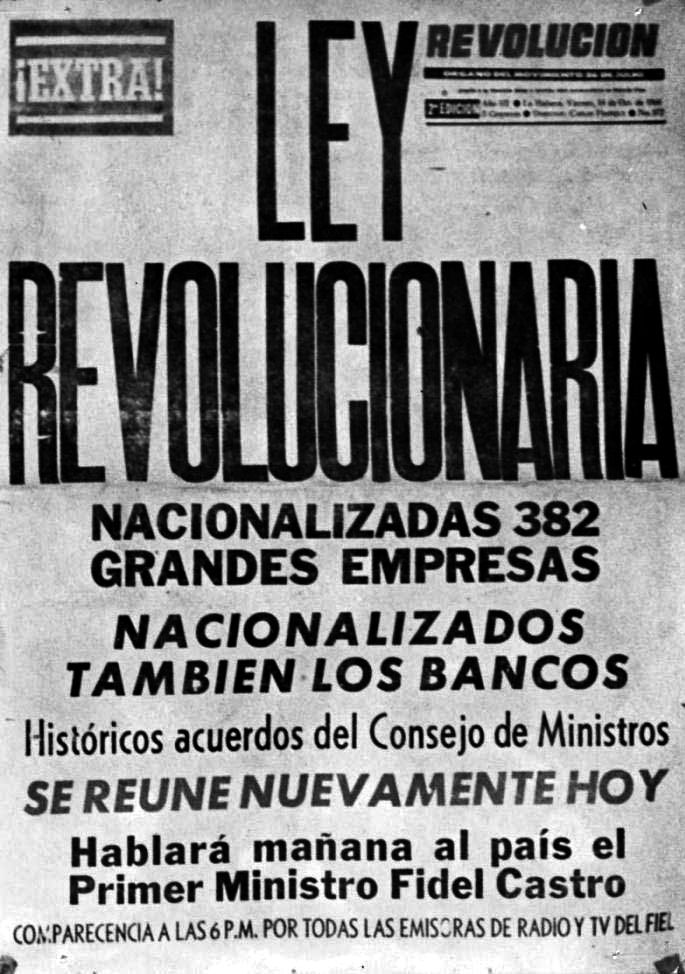

En 1959, Fidel Castro entreprend la nationalisation de vastes terres agricoles suivie de politiques de collectivisation agricole. En 1962, il nationalise également toutes les entreprises de transport et le secteur de la santé. Il ordonne la construction de nouvelles infrastructures : écoles, routes, etc. Fidel nationalise également toutes les grandes entreprises étrangères (principalement américaines) et cubaines.

Fidel tente de diversifier l'économie de l'île, notamment afin de réduire sa dépendance aux revenus générés par la production de sucre. Il tente également de promouvoir l'industrialisation, mais ses deux stratégies échouent.

Vers le communisme

Les tensions montent rapidement entre les castristes et les démocrates libéraux. Le président Urrutia s'inquiète de l'influence croissante des communistes au sein du gouvernement, alors que, pendant la révolution, Fidel avait déclaré ne pas être communiste.

Che Guevara devient le nouveau président de la Banque centrale cubaine. Urrutia démissionne le 18 juillet 1959 et, cinq jours plus tard, Fidel Castro proclame Osvaldo Dorticós, un communiste, nouveau président de Cuba. Après la démission de Manuel Urrutia, plusieurs ministres démocrates quittent également le gouvernement, qui se remplit progressivement de révolutionnaires et de communistes.

En 1961, Castro annonce la fusion du Parti socialiste populaire, du M-26 et de la Direction révolutionnaire du 13 mars (organisation étudiante révolutionnaire) en un seul même parti, le Parti communiste cubain. En 1976, l'approbation de la nouvelle Constitution marque un tournant politique total. Fidel déclara le caractère socialiste de sa révolution et de son régime, plaçant Cuba dans le bloc de l'Est pendant la Guerre froide. Désormais, Cuba est officiellement socialiste et le Parti communiste cubain est désormais le parti unique.

Un régime violent

A son arrivée au pouvoir, Fidel ordonne l'emprisonnement de plusieurs anticommunistes, dont d'anciens révolutionnaires qui avaient combattu à ses côtés mais ne partageaient pas son idéologie politique. Après la victoire des troupes révolutionnaires, plusieurs officiers du régime de Batista sont exécutés pour « crimes de guerre ».

De plus, à partir de 1961, plusieurs homosexuels sont déportés vers des camps de “rééducation “. Le régime emprisonne toutes les personnes ne correspondant pas au concept “d’homme nouveau” et révolutionnaire d’Ernesto Che Guevara : catholiques, syndicalistes, adeptes des religions afro-cubaines… L’homme nouveau doit se sacrifier pour le bien collectif ; ses motivations ne sont pas matérielles, mais morales. Quiconque ne correspond pas à ce modèle est considéré comme un “déviant social”.

Cette purge visait à décourager les gens de s’opposer à Castro. Les Nations Unies ont accusé à plusieurs reprises le régime castriste de violer les droits de l’Homme.

Enfin, après l’arrivée de Castro, la liberté d'expression a peu à peu disparu : les médias se font rares et ne peuvent plus critiquer le régime castriste. Plusieurs intellectuels sont arrêtés et beaucoup d'autres ont dû s'exiler. Beaucoup de personnes décident de fuir le régime antidémocratique pour se rendre aux États-Unis.

Anti-impérialisme

L'impérialisme est un concept généralement associé à la mondialisation et à l'expansion du modèle capitaliste des grandes puissances (Amin, 2025). On peut le définir comme l’usage de la force militaire et l’influence économique ou politique exercées par un pays sur un autre dans le but de générer du profit. Les États-Unis et les puissances européennes ont été accusés à plusieurs reprises par des pays de la Périphérie d’avoir eu une politique extérieure impérialiste. A Cuba, Fidel Castro a toujours dénoncé l'impérialisme américain.

Le président américain Eisenhower (1953-1961) s'oppose directement au régime castriste et à sa politique économique. C'est à ce moment-là que les tensions entre les États-Unis et Cuba commencent à se dégrader.

À partir des années 1960, les États-Unis commencent à imposer des sanctions économiques à Cuba et mettent en place un programme visant à renverser Fidel Castro. Cuba, pour sa part, change peu à peu de partenaires commerciaux et remplace les Etats-Unis par l’URSS (Les U.S.A était avant la révolution le principal partenaire commercial de Cuba). Face à cela, les États-Unis décident de rompre leurs relations diplomatiques avec Cuba en 1961.

On atteint le pic de tensions dans les années 1960, notamment avec le débarquement de la Baie des Cochons en 1961, mais surtout avec la crise des missiles de 1962.

Fidel Castro critique violemment la politique étrangère américaine à Cuba et en Amérique latine. De plus, il les accuse de ne pas respecter le Sugar Act de 1948. La confrontation constante de Fidel avec les États-Unis occupe une grande place dans le discours de Castro ; ni son frère ni l’actuel président Miguel Diaz-Canel n’éprouvent une telle “haine” envers les États-Unis.

Conclusion

La révolution castriste, en raison de sa longue durée et des transformations socio-économiques et politiques qu'elle a engendrées, continue encore aujourd’hui d'influencer la vie des Cubains. Connaître les caractéristiques et l'histoire du régime castriste permet de mieux comprendre la situation actuelle de l'île.

#cuba #castro #fidelcastro #castrismo #castrime #révolutioncubaine #chueguevara #communisme #socialisme #histoire #politique

Bibliographie

Amin, S. (2005). O imperialismo, passado e presente. Tempo, 9(18), 77–123. https://doi.org/10.1590/S1413-77042005000100005

Contreras García, D. (2004). El Régimen de Castro. EIC: Estudios Internacionales de La Complutense, ISSN 2340-7611, ISSN-e 1575-7056, Vol. 6, N. 1, 2004, Págs. 37-57, 6(1), 37–57. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9758185&info=resumen&idioma=ENG

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL COMANDANTE FIDEL CASTRO RUZ, EN EL PARQUE CÉSPEDES DE SANTIAGO DE CUBA, EL 1RO. (n.d.). Retrieved October 4, 2025, from http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1959/esp/f010159e.html

El estado y las políticas sociales. (2005). Revista Cubana de Salud Pública, 31(2), 0–0. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662005000200001&lng=es&nrm=iso&tlng=es

Faure, M. (2018). Cuba en 100 questions (Tallandier).

HESTON, T. J. (1982). Cuba, the United States, and the Sugar Act of 1948: The Failure of Economic Coercion. Diplomatic History, 6(1), 1–22. https://doi.org/10.1111/J.1467-7709.1982.TB00361.X

Historical Documents - Office of the Historian. (n.d.). Retrieved October 4, 2025, from https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1947v08/d564

Mazzina, C., González Cambel, M., (2016). Entre el optimismo y la necesidad: las relaciones Cuba-Estados Unidos. CONfines de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, 12(23), 39–61. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-35692016000200039&lng=es&nrm=iso&tlng=es

Vista de Historiografía realizada en Cuba después de la revolución «castrista» (1959-1984). (n.d.). Retrieved October 4, 2025, from https://revistadeindias.revistas.csic.es/index.php/revistadeindias/article/view/1419/1510

Commentaires